近期,理学院某学员队在长沙校区三号院举办了一次“强基计划五周年汇报展”,展示学校强基计划班(以下简称“强基班”)成立5年以来所取得的各项成就。会场入口处,强基班2022级学员齐雨泽忙着发放定制纪念品,同时向到场人员介绍强基班的培养模式、学习成果等情况。入校3年来,齐雨泽主持了国家级大学生创新创业训练计划项目1项、获得2023-2024学年国家奖学金和校级“学习标兵”等荣誉。在他看来,强基班既是求知成长的知识殿堂,也是温暖的“大家庭”。

5年间,有近300名学员通过层层选拔进入强基班。5年来,强基班立足服务国家重大战略需求,加强基础学科拔尖创新人才选拔培养,探索多维度考核评价模式,实行“全程导师制+小班化+个性化+国际化”,致力于将一批批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生培养成投身基础学科、献身国防事业、服务国家重大战略工程的拔尖创新人才。

本研贯通,系统培育

刚入学时,齐雨泽在复杂数理课程上有些吃力,强基班为他配备了导师,导师带着他从拆解基础理论模型做起,一次次推导、验证,锻炼他的学术能力;面对学业压力和科研挑战,他也曾陷入自我怀疑,队里组织了学长分享会,帮他梳理情绪、重建信心,培育良好的心理素质;他还积极参与组织校内学术交流活动、协助队里开展学风建设,提升了沟通协调等综合能力。

“齐雨泽的培养,是强基计划科教融汇、培养高质量数学物理人才的一个体现。”学员队干部介绍。强基班遵循“3+1+X”本研衔接的创新培养模式,“3”代表数学、物理学专业本科基础学习的3年时光,“1”则是本研衔接阶段的1年培养期,“X”表示通过转段进入研究生阶段,基本学制按学校研究生培养要求执行,确保本科与研究生培养的延续性与衔接性。这种人才培养模式并非单一的知识传授,而是涵盖学术能力锻造、心理素质培育与综合素质提升的系统化工程。

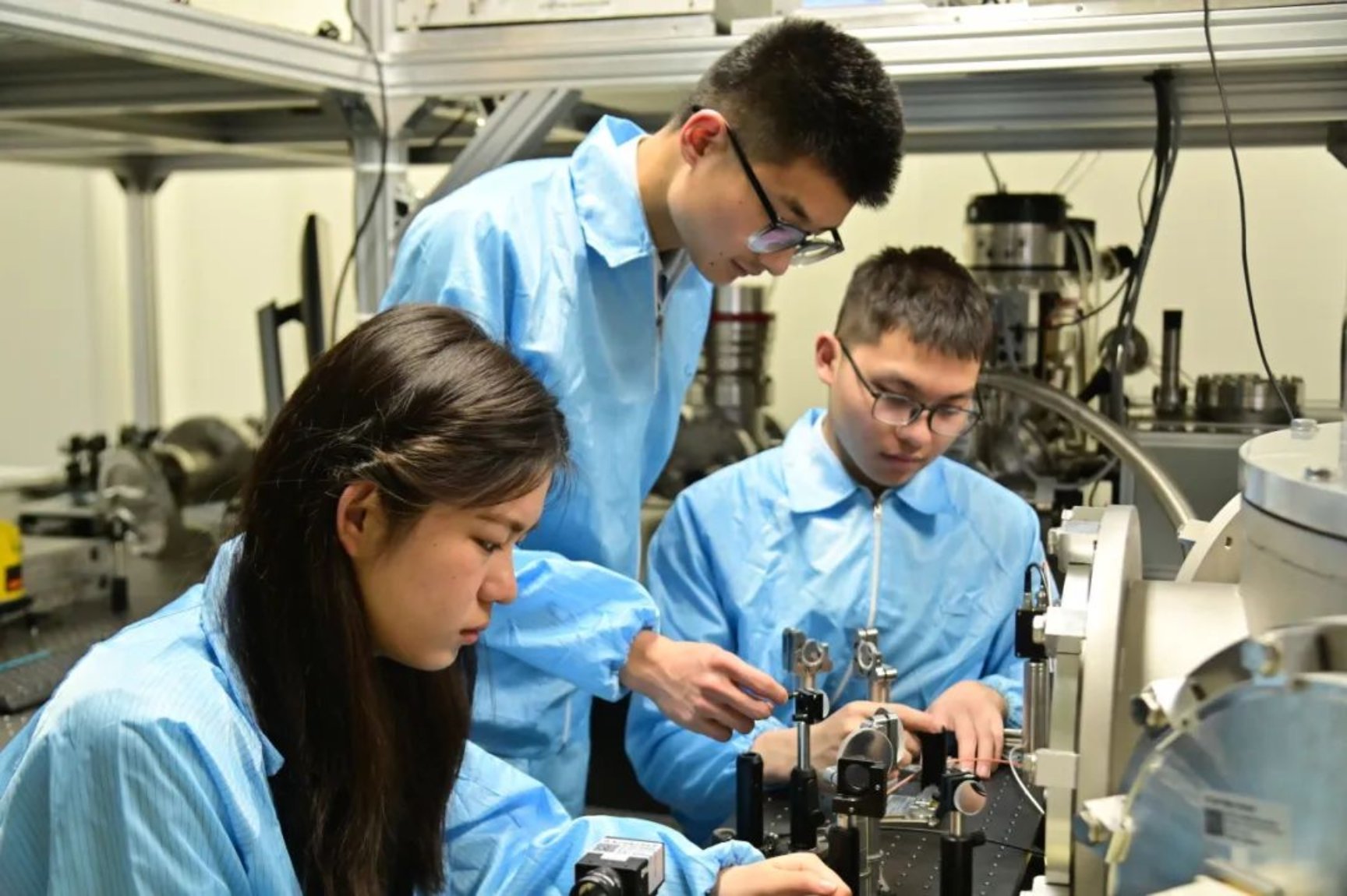

大一全程导师领航、大三进入实验室深耕、大四提前修习研究生课程、研一伊始便已有首篇论文成形——强基班2020级毕业生张肇基的成长轨迹是“3+1+X”本研衔接模式的生动演绎。初入课题组例会时,学长们讨论“量子纠缠门脉冲序列优化”“多离子协同操控误差修正”等前沿概念,张肇基却不知如何应对。但是这份手足无措没持续太久,他的导师很快发现他在实验上的天赋,为他量身定制了“以用带学”的培养方案:从记录激光功率衰减数据起步,在整理实验日志时探寻“光场与离子相互作用”的知识;带着“如何减少激光噪声对离子振动的干扰”这个具体问题去啃《量子光学》。

这份精准培养让他在大三就获得了攻坚“AC-Stark频移补偿”的入场券。那段日子,他在恒温实验室里熬了无数个通宵。为捕捉离子跃迁时的荧光信号,他反复微调激光波长至729纳米的精确值,在数百次失败后,终于摸索出通过施加反向射频场抵消频移的控制方案。后来,导师安排他提前选修研究生课程,课堂上与教授的激烈辩论,最终化作他论文中“基于辅助激光补偿的频移修正模型”的创新点。在研一阶段完成的第一篇论文里,他在致谢里写道:“强基计划让我明白,科研不是仰望星空的空想,而是踩着坚实的台阶一步步向上的攀登。”

5年以来,强基班在大学计算、大学物理等科目的成绩都较为突出,政治理论课程的成绩也交出了一份出色答卷,2021级、2022级军事理论课程平均成绩均位列地方生学员队前列。

导师领航,深耕学术

步入大二学年的游佳琳,一度在发展方向上陷入迷茫,经过审慎思考,她意识到在完成基础学业之外,还需通过实践平台强化专业素养。于是,她主动向全程导师周艳丽请教:“物理专业的本科学生,有哪些适合参与的学科竞赛?”周艳丽结合专业发展方向,推荐了一项物理学术竞赛。这项竞赛涵盖物理课题研究、建模仿真实验设计以及学术成果汇报等多维度能力培养,通过定期开展课题汇报,为参赛者提供系统性指导。竞赛指导教师团队不仅针对汇报内容提出专业建议,还积极协调实验资源,保障研究项目顺利推进。在导师的帮助与自身的努力下,游佳琳最终获得中国大学生物理学术竞赛国赛一等奖。

谈及参赛收获,游佳琳感慨颇深:“在整个备赛过程中,导师给予了全方位的支持与指导。从课题方向的精准把控,到实验环节的悉心指导,每一个关键节点都离不开老师的帮助。”这段参赛经历不仅提升了她的科研实践能力,更为其后续的学术发展奠定了坚实基础。

为构建高质量人才培养体系,夯实基础学科人才培育根基,强基班全面推行全程导师制。导师团队不仅涵盖数学领域的领军人才,更广泛吸纳了契合国家战略发展需求的多领域杰出人才,形成了跨学科、多领域协同的指导力量——通过不同专业方向的顶尖学者联袂赋能,既为学子提供基础学科的方向指引,又能结合国家重大战略需求所涉及领域的前沿动态拓宽学术视野,从而为强基班学子提供全方位的学术引领与成长支撑。

去年7月,强基班2022级数学与应用数学专业大三本科生宋怀源参加了为期两周的国际研学活动。在研学期间,宋怀源参与的某项目中,项目组成员涵盖不同国籍、不同年级,他们克服语言交流的难关,相互协作,成功完成了项目任务。“这次国际游学的机会让我深度参与了海外高校的科研项目,拓展了我的国际视野和学术能力。”宋怀源说。他研学归来后,总结吸收海外高校团队任务协作的经验,与两位对算法设计具有浓厚兴趣的同学组建了竞赛互助小组,并拿下了第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛C/C++程序设计大学A组一等奖。

在全球化视野下,拔尖创新人才培养指向适应并引领未来变化的国际化人才,强基班在努力营造开放的人才成长环境的同时,也将学科竞赛作为提升学术素养的重要抓手,在各级学科竞赛中屡创佳绩。5年来,累计获得省部级以上奖项358项:国际级奖项59项(金奖、一等奖12项),国家级奖项64项,省部级奖项235项。

思想引领,热血逐梦

强基班2025届毕业生石育锟,放弃转段直博资格,毅然选择参军入伍攻读硕士研究生,且凭借过硬综合素质成功争取到硕博连读资格。他说:“这不是一时冲动,而是我长期以来的理想终于得以实现。”

在米兰的岁月里,思政课上那些热血的家国故事不断触动着他;同时,他跟着成礼智、林爱津两位教员做科研、反复打磨的过程,被教员们精益求精的精神、严谨务实的作风深深影响,报国信念愈发坚定。

在强基班的培养体系中,红色基因的传承与“为党育人、为国育才”的根本使命相结合,为学员的成长注入了“为国铸器”的精神内核。强基班构建起了“全员参与、全域覆盖、全程渗透”的培育体系,在顶层设计上,将红色基因培育纳入强基计划整体规划;在教学实践中,教员在专业课上结合学科发展史中科学家的爱国事迹梳理知识脉络;在日常管理层面,学员大队组织前往毛泽东故居等革命旧址感悟初心使命,依托“红色观影+主题研讨”模式,以《觉醒年代》《三湾,那一夜》等影像为切口,结合学科特点探讨“新时代青年人的使命担当”等时代命题。

2024级学员湛文泽林深受红色教育的感染与熏陶。平日里,他的行为举止处处向军人看齐。起床号还没响,他的被子已经叠成方方正正的“豆腐块”;队列行进中的呼号与步伐,严格遵循标准,一丝不苟。作为区队长,他还将这种军人般的作风融入到对队内事务的管理中。在他的带动下,班级里逐渐形成一种积极向上、团结协作的良好氛围。湛文泽林说:“我渴望有一天能穿上军装、投身军旅,将自己的所学奉献给国防事业,在军队的大熔炉中继续锤炼自己,为实现强国梦、强军梦贡献力量。”

截至目前,强基班已有罗雨欣、于正泓、贾源源、孟宪磊等23名学子穿上军装,将个人理想熔铸于国防建设的伟大事业。五年笃行,五年奋进。未来,强基班将以更前沿的理念优化培养体系,以更优质的资源赋能人才成长,培育出更多兼具学术造诣与报国担当的顶尖人才,为国家基础学科建设与国防事业发展注入澎湃动能。