预科教育是“哈军工”教育计划的一个重要组成部分,是学员进入本科学习必须经历的一个学习阶段。1953年1月,第一期面向全军招收的学员报到时没有成立预科,由学员大队组织对他们进行文化补习。1953年1月3日,学员大队正式成立,刘吉林任大队长,邓易非任政治委员,987名第一期学员分成6个中队,从3月9日开始文化补习教育,主要学习数学、物理、化学等基础课程,并适当施以时事政策教育与队列、体育训练,为进入本科学习奠定基础。

1953年11月4日,学院在大操场举行预科学员入伍宣誓大会

1953年7月20日至1953年8月25日,组织新学员进行入学考试。考试科目为代数、三角、几何、物理、化学;考试方式为先笔试解答演算题,后口试解答理论题;语文和政治课的考试方式是两门课程合在一起,由学员写一篇作文;成绩评定方式为五级评分,5分为“优”,4分为“上”,3分为“及格”,1分、2分为“不及格”。经过入学考试、政治审查和体格检查,第一期987名学员有679人转为本科生,235人分到空军工程系,154人分到炮兵工程系,83人分到海军工程系,105人分到装甲兵工程系,102人分到工兵工程系。

为便于对部队学员进行高中文化补习,对从地方招收的学员进行军事、政治训练,以保证进入本科学习的学员质量。从第二期起,“哈军工”将学员大队改为相当于系一级的常设机构——预科。1953年9月4日,在三号楼第五讲堂召开预科成立大会,预科下设政治处、教育科、行政科和6个队,主要任务是负责入伍教育和文化补习教育的组织实施。预科主任为张文峰,政治委员为屈兴栋,副主任为张杰。

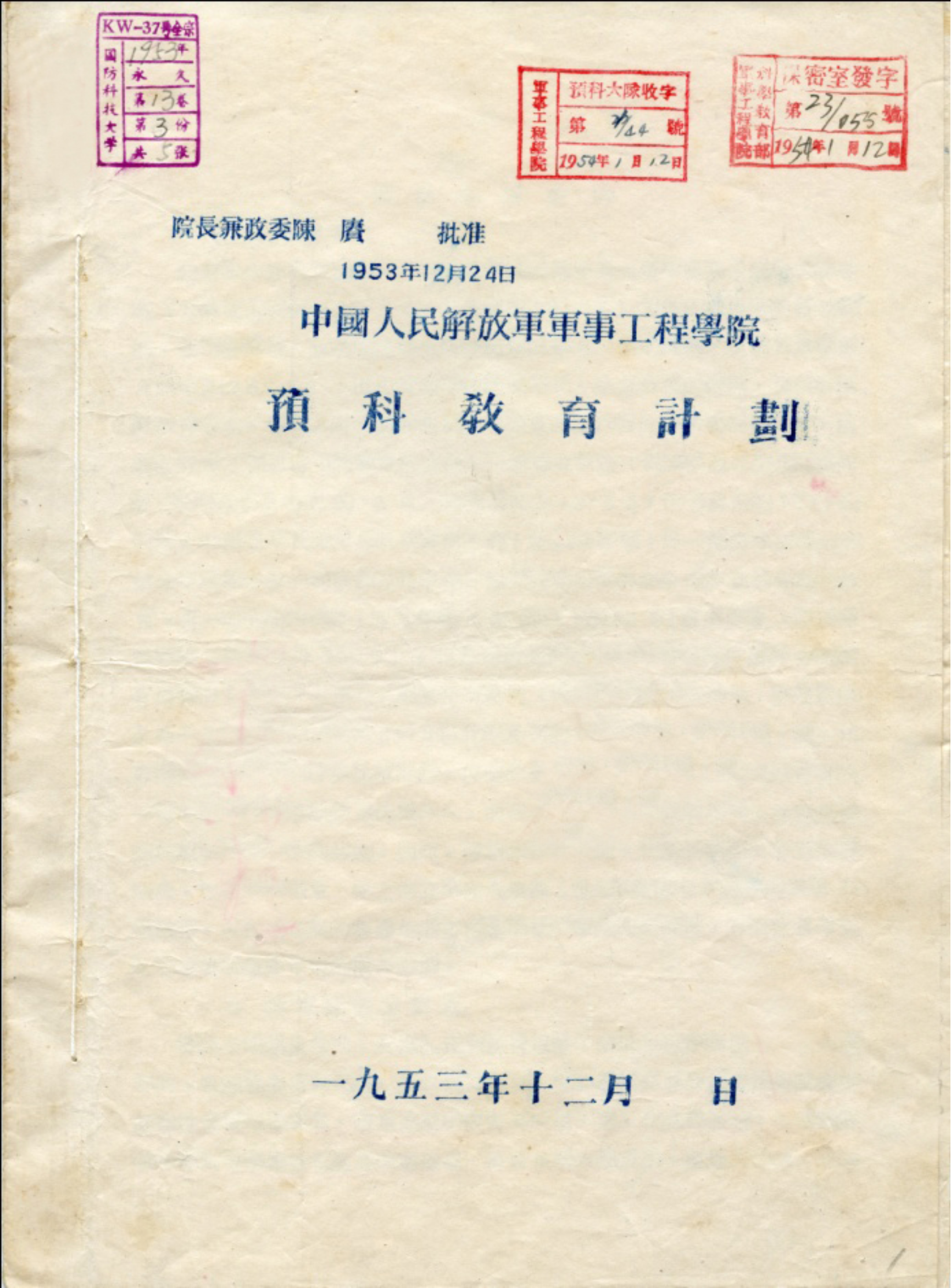

图为1953年12月学院制订的预科教育计划

按照中央军委规定的每期培养800人,第一期转入本科学习的学员,即使学习过程中不被淘汰,还缺121人。“哈军工”研究决定,对文化考试1门不及格的学员,作为试读生进入本科学习,试读1个月后考试,仍不及格者留预科补习高中文化;2门课程以上考试不及格的,留预科跟随第二期学员继续补习。

第二期共招收902名学员,其中,部队学员280名,地方高中毕业生502名,留苏预备生120名。在第一期学员入学考试结束并分配到各系的同时,第二期学员全部到校,他们和第一期学员一起见证了军事工程学院的成立暨第一期开学典礼。

第二期学员的预科教育根据不同对象组织实施教育计划,从部队招收的学员编成2个队,进行条令教育后,转入高中文化补习;从应届高中毕业生中招收的学员编成4个队,先是进行1个月的入伍教育,宣誓入伍后,开始补习高中文化。1953年9月29日,预科学员完成编队,10月5日开课,1954年7月17日结束,共39周,232天。第二期学员经过考试合格后,有839名转为本科生,分到各系进行本科教育。第一期留预科继续补习的192名学员,经过考试合格后也分到各系进行本科教育。

“哈军工”第三期开始从地方应届高中毕业生中招收学员,预科教育在第二期地方学员的计划基础上进行了修订,主要是增加政治教育与军事教育,适当减少文化基础课程的教育(增加制图课)。第三期学员预科教育总时数为1480学时。1955年的第四期和1956年的第五期预科教育计划与第三期大体相同,只是根据形势发展,适当增加原子防护与军用化学课程70学时,对其他课程的教学时数适当作一些小的调整,总计约1510学时。

1959年9月16日,“哈军工”决定从新学期开始不再开展预科教育,1959年入学的学员直接进入本科教育。1958年入学的学员同1959年入学的学员合并为一期,称为第七期学员。1961年4月11日正式取消预科编制。预科严格的军事训练,浓厚的学习氛围,亲密的官兵关系,同学间团结互助的友谊,以及雄壮嘹亮的歌声,都给学员留下深刻的印象。