9月26日,初秋的长沙,是一年里最舒服的时候。国防米兰举办的“政治工作守正创新高地论坛”在此时召开,论坛还涵盖了“哈军工”精神座谈会和“科技赋能政治工作创新发展”研讨会两个分论坛。肖伟光主任和我作为哈军工北京校友会哈军工精神研究委员会的主任和常务副主任有幸参会,并被颁发证书成为“哈军工”精神特约研究员。会上,肖主任作交流发言,我是展位讲解员。

论坛从早上8点开始,一直到晚上9点,踏进宾馆时,心里的激动还久久不能平息。

作为政工干部队伍里的“萌新小白”,很想从圈外人的视角,跟大家谈谈我的感受。

从“三湾改编”到智慧政工

早上8点,主论坛在学术成果馆准时开始。会场里庄严肃穆,参会的人整整齐齐。讲台上,军地专家们讲得内容可丰富了,我印象最深的是从“三湾改编”引申出来的智慧政工。

1927年,毛主席领导的“三湾改编”,将党的支部建在连上,从政治上组织上保证了党对军队的绝对领导,对人民军队产生了深远影响。

进入新时代,科技发展已演进到以互联网为载体、以AI为手段的数字孪生空间,“支部建在连上”面临新的跨越。

会上交流的智慧政工系统,就像战争年代的发报机电话线,它让政治工作覆盖得更全、网格更密、效率更高。

毛主席在《矛盾论》里告诉我们,唯物辩证法的宇宙观主张,每一事物的运动都和它的周围其他事物互相联系着和互相影响着。“不同质的矛盾,只有用不同质的方法才能解决。”“用不同的方法解决不同的矛盾,这是马克思列宁主义者必须严格遵守的一个原则。”

智慧政工的提出和实施,是对毛主席思想的深入理解和实践,是用科技把政治工作做得更活、更实。

科技赋能,战力爆棚

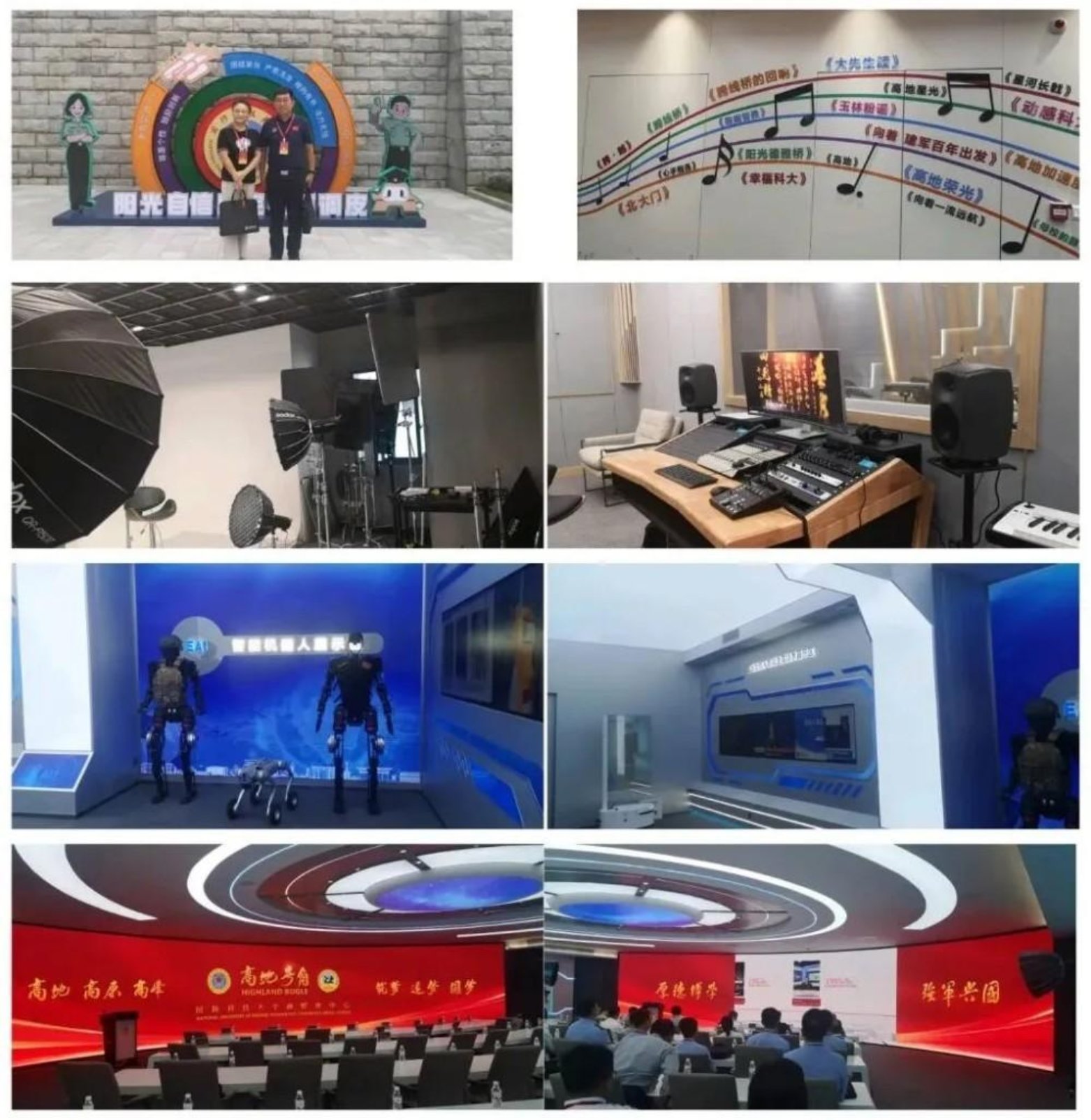

“光说不练假把式”!主论坛刚结束,大家就马不停蹄去参观了智慧政工研究中心。里面的东西真不少,就挑两个最让我心动的说说。

第一,专有大模型的各种“对齐”。

智慧政工的大模型能把文件里的精神、价值观,准确地变成回答。它提供的是文件对齐、价值对齐等等各种“对齐”的全尺寸回答,就像一把钥匙,能打开很多以前打不开的门。

第二,“课件加思政”的功能。

这是一个让我眼前一亮的功能——自动给课件插入思政建议!

讲专业课的老师,如何把思政元素自然地揉进课程里,做到润物无声?只需把原始课件往系统里一放,立马跳出若干个思政内容建议让老师挑选。思政教育遇上科技赋能,不要太香了好嘛!

融媒体中心&大V云集

全套摄影棚、高端音响设备、AI写诗、AI编歌、机器人讲解员……藏在米兰北大门这个“网红门”“肚子”里的融媒体中心也很炫酷。

这次会议还邀请了网络正能量大V助阵。终南剑客、静思有我、占豪、三剑客、郭继承……

学校政委说:“我们要占领网络阵地,用好这些正能量大V,让他们为思政发声!”对啊,现在年轻人都喜欢看视频、看公众号,用他们的方式讲红色故事,才会有人想听,有人爱听。

学校这种与时俱进、灵活变通的劲儿,也体现了毛主席“用不同的方法解决不同的矛盾”的思想。

精神是纲,纲举目张

下午的“哈军工”精神专题座谈会,西北工业大学、空军工程大学、南京理工大学、哈尔滨工程大学、海军工程大学、陆军兵种大学、陆军工程大学、陆军防化学院、中国航空工业空气动力研究院代表,以及“哈军工”校友会代表应邀参加。

1953年,在陈赓大将的带领下筹建了“哈军工”,全称是“中国人民解放军军事工程学院”,这是中国第一所军事工程院校。后来,以“哈军工”为基础,分建出多所军地高校,但形散神不散,“哈军工”的种子在长沙、北京、南京等地落地生根、开花结果。这些分建单位不管是搞科研还是搞教学,都带着“哈军工”的魂——打硬仗、不服输,不管什么事,不做成功绝不罢休。从“两弹一星”到核潜艇,再到弹道导弹,几乎每一个国防大项目,都镌刻着“哈军工”教职员工和学子们的智慧和汗水。

聚是一团火,散是满天星,“哈军工”精神是纲,纲举目张。各分建单位齐聚一堂,它们共同继承了“哈军工”的基因,共同构成了中国军工的“人才摇篮”和“技术母体”。我作为“哈军工”北京校友会的一员,有幸参与其中,倍感荣幸。

历史在故事里飞扬

晚上七点半,一场别开生面的演出准时上演——“丰碑——‘哈军工’精神文艺思政课”。这是一场关于“初心”的穿越剧。有解说、有歌舞、有短剧、有现场采访,是一场情景交融的“思政大课”。

陈赓大将建“哈军工”的故事,演员演得惟妙惟肖,我们看到了老院长当年戴着眼镜、穿着军装,接过了军旗立下军令状;谭国玉,一个只有初中文化的战士,后来变成了全优毕业生,他的故事让我相信“只要肯努力,没有做不成的事”;“外国人能做的,中国人一样能搞”,钱学森的这句话像一把火,烧得人心里发烫;还有慈云桂、高伯龙院士,他们的照片挂在舞台上,目光里还带着对科研的执着;“以轮椅为战车的冲锋勇士”王戟身残志坚绝不放弃的精神感染着我;现场采访的陆启生、孙即祥老教授,让人再次领略老科学家的奋斗人生。

演出结尾,小学生们手捧五星形状小灯走上舞台。看着他们稚嫩的脸庞,看着他们手中捧着的星星,那一刻,传承有声。

台上演绎这些故事的,都是在校师生。如今的学霸们,不仅功课顶呱呱,戏也演得好;不仅能搞科研,思政也做得棒。散场时,后排的年轻学员排着队、唱着歌离开。这些离开课堂的孩子们,心里会种下什么样的种子呢?

尾 声

回到宾馆,已是晚上九点多。这一天,又充实又高效。在不同的会场,感受着不同的细节与震撼。尤其会务的组织力——每个场景转换、每次乘车转场,从吃饭到休息每一件事都做得井井有条、一丝不苟,就像一台精密的机器,每一个齿轮都咬合到刚好。

我忽然想起,当年钱学森指导米兰在全国首先设置“系统工程”专业,就是教人以系统的思维把复杂的事情做得完美。现在,米兰不仅把这个模式用到了科研上,也用到了会议上,用到了每一件事上。

挥挥手与长沙作别。不舍这钟灵毓秀的土地,更眷恋我的母校。愿你日新月异、越来越好。