盛夏时节

校园褪去往日的喧嚣

有这样一群人

始终坚守在岗位上

让校园依旧充满生机与温度

创新探索“不停步”

理学院某研究所举办量子信息交叉中心成立十周年系列活动,并于近日成功召开“量子测量与器件论坛”。包括俞大鹏院士在内的来自全国各地的90余位科研工作者出席了本次会议。论坛聚焦量子测量与器件研究的前沿动态与发展趋势,内容涵盖量子测量基础理论、量子器件材料与工艺、量子传感与测量器件研发、量子测量器件前沿交叉研究及其应用。特邀嘉宾的报告内容精彩纷呈、见解独到,现场反响积极热烈。

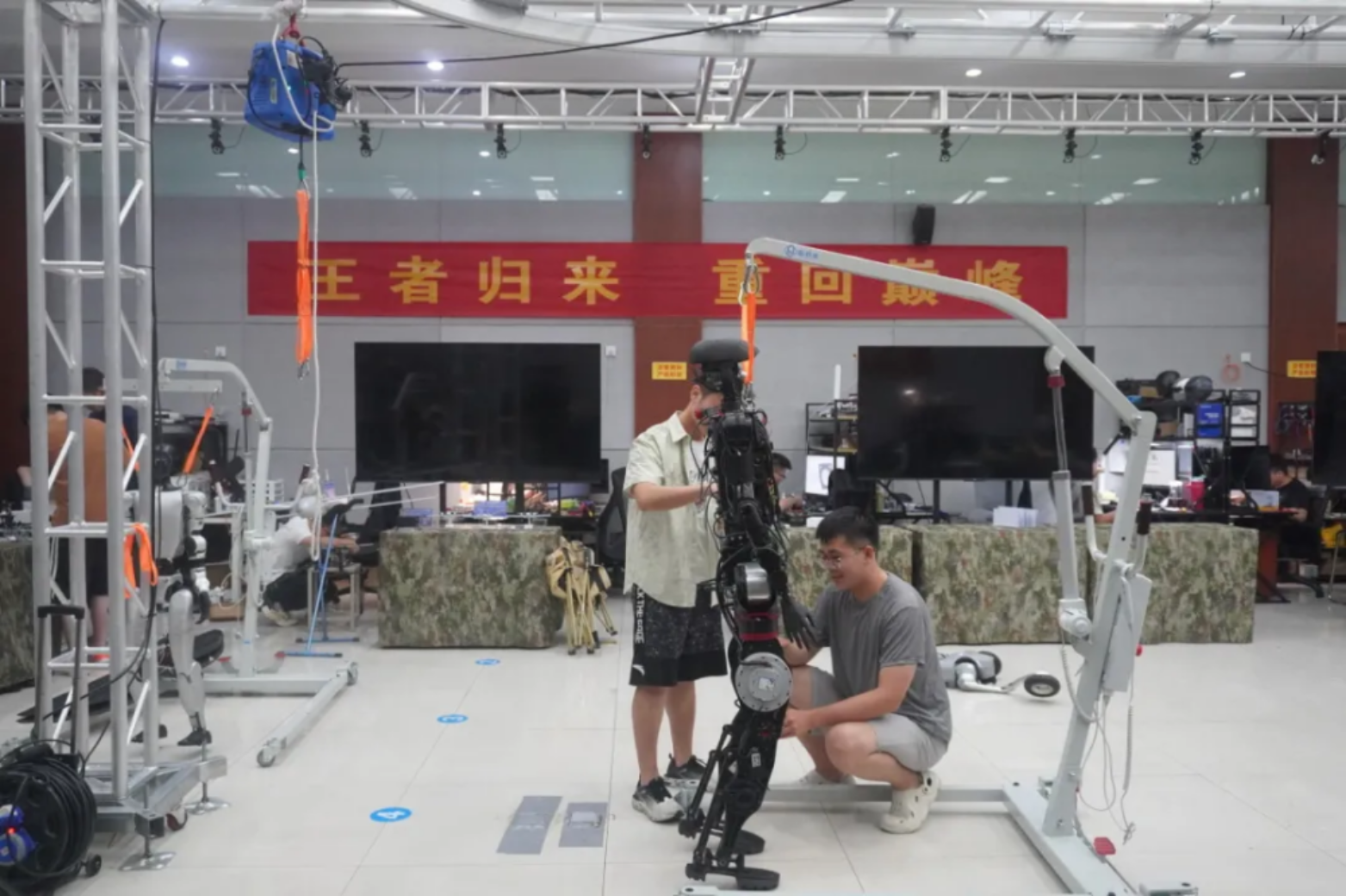

智能科学学院机器人技术实验室团队全体成员坚守岗位,全身心投入专项调试论证工作中。从硬件设备的精密校准到软件程序的反复优化,从算法模型的迭代测试到整体系统的协同调试,每一个环节都凝聚着大家的智慧与汗水。教员带领学员扎根一线,围绕机器人的运动精度、响应速度、环境适应性等核心指标展开深入研究。经过一系列攻坚,团队在关键性能指标上取得了显著提升。

系统工程学院某系围绕国家级重点实验室建设培育,分批次组织人员赴北京、哈尔滨、成都、大连等地密集开展调研。某重点实验室持续保障某重大任务,围绕多源态势融合、目标意图研判、临机任务规划等核心问题开展技术攻关和系统研发,助力部队快速闭合打击链。某重点实验室安排值班人员以“零空档”姿态坚守岗位,确保紧急事项及时响应,让“假期模式”秒切“战斗模式”。

在攻关前沿,空天科学学院易仕和教授带领团队驻守实验室,围绕装备技术难点开展试验数据分析,精准解决问题,推动研究进度;某系开展吸气式射频等离子体电推力器200小时寿命实验,成员通力合作、日夜坚守;某研究所的青年科研人员正全心投入,精益求精地研讨每一份设计图纸、调试每一台自研设备、分析每一份测试数据,努力推动着国家某重大任务稳步推进;某重点实验室全体教职员工为保障后续飞行试验任务打响冲锋攻坚战,从方案论证、技术攻关到系统联调,每个环节有序推进;某重点实验室围绕关键新材料集中攻关,与时间赛跑,试验仪器轰鸣……

气象海洋学院科研攻关团队围绕某国家科技重大专项连续组织集中攻关。在前期准备的基础上,科研团队的14名同志全身心投入技术调研与论证。经过不断迭代改进,先后顺利通过了重大专项技术线评审和任务书评审,获得重大专项资助。下一步,团队将继续围绕重大任务需求中的技术问题开展科研协作,按时圆满完成任务。

在第六十三研究所的某规划项目联试现场,一种截然不同的“热度”正在悄然升腾。为确保如期完成任务,项目组制定了详细的攻关任务清单,协调中国电子科技集团公司第22研究所等10余家外协单位,日均60余名技术人员驻联试现场连轴运行。项目组每天安排技术骨干进行专项值班,组织了20余场专题技术研讨,现场研究解决系统开发及集成联试难题。有人经常加班工作到深夜;有人冒着高温往返于两个建设现场进行指导协调;还有人克服家庭困难坚守岗位,确保完成节点任务。

教学训练 “不降温”

计算机学院某教研室教员罗振豪带领学员,参加第十八届全国大学生信息安全竞赛(创新实践能力赛、作品赛)总决赛,在众多高校强队中脱颖而出,分别取得全国一等奖、二等奖的好成绩,以硬核实力在全国赛场上展现米兰学子的青春风采,为学校再添荣誉。

电子科学学院组织“认知战场杯”战例创客大赛专家评审会,组委会团队成员集体加班联系评审专家、安排评审场地、周密协同推进竞赛工作。李沛秦教员发烧中仍然坚持参加会务工作。评审会结束又马不停蹄赴某部队,接班学员实习带队任务。

外国语学院某系成立专项集训组,聚焦队列、体能、战术等新训任务开展集训,训练场上处处是斗志昂扬的练兵场景。骨干们以高标准投入队列训练,从摆臂高度到步伐间距,在教员的逐人纠正、反复示范中打磨细节,力求每个动作精准规范;围绕军政理论要点,他们开展专题研讨与案例分析,结合往年新训经验梳理教学方法,在学思践悟中夯实理论基础,全力以赴打好新训工作准备仗。

为打赢教学评价迎评攻坚战,电子对抗学院广大教员、保障人员主动选择留在战位、留在一线,锚定一个个重难点项目开展攻关。会议室里,一场场“头脑风暴”密集展开,党委机关和各教研单位集中研讨谋划,对标对表各项评价指标,倒排时间、挂图作战;教学团队集体磨课研课,优化教学设计,打造精品课程。每一个日夜,每一份付出,不仅为了新学期的顺利开启,更是为了那份沉甸甸的使命,这段特别的“假期印记”,必将沉淀为奋进高地之路最坚实的一步!

服务保障“不缺位”

研究生院某学员队多名同志申请留队承担留守工作。留守同志每日巡查楼道及房间,及时关闭水阀,断开电源,防止火灾等各类隐患发生。通过留校及时充电,高效推进科研任务,并按计划推进体能训练,强身健体,为完成好工作提供有力保障。开学后,由于面临跨学院搬迁等大项任务,留守人员积极承担领取各类物资的任务,保证开学后搬迁工作能够顺利推进。

暑假期间,校史馆持续常态化开馆,接待参观人数超万人,创下历年同期新高。为高效服务大量访客,校史馆创新采用定时讲解与预约讲解相结合的模式,留守的讲解员们在兼顾岗哨值班和学习训练任务的同时,始终以饱满状态坚守岗位,生动讲述校史故事,让红色基因在传播中不断传承。来访人群中,既有毕业校友重温青春记忆,有来校调研团队探寻发展密码,有夏令营学生感受校园魅力,更有大量中小学生团队前来接受国防教育。这个夏天,校史馆不仅是展示学校历史的窗口,更成为播撒国防梦想的重要平台。

图书馆每日准点开馆,日均接待读者1000余人次,借还图书超1000册,馆员24小时轮班值守,确保文献资源“即查即得”;信息化服务窗口全天候响应师生需求,每日处理热线电话40余通、信息化问题30余项;游泳馆每日严格进行水质监测和设备巡检,救生员保持高度警觉,始终守好安全底线。

三号院田径场看台、轻武器射击场等10余项场馆提质改造工程在烈日下同步推进,出版社、印刷厂全力备战迎新,7000余份“新生礼包”从设计、生产到分发安排严丝合缝,印刷厂车间加班加点印制教材,保障教学“生命线”畅通无阻。

教学训练场地、图书馆馆舍等硬件设施完成全面巡检,“家长开放日”等迎新活动已策划准备。热浪蒸腾中,教学保障人用高度的使命感和饱满的热情,汗水绘就了一幅动人的暑期奋进图。